御社に最適な組織サーベイは見つかりましたか?

御社で組織サーベイを行う目的は何でしょうか?これまで私たちがお届けしてきた「お役立ち情報」を振り返ってみてください。そのうえで、もう一度考えてみてみましょう。おそらく、短絡的に「従業員エンゲージメントを向上すること」「従業員のモチベーションを上げること」「従業員の満足度を上げること」という目的ではないのではないでしょうか。

私たちが目的に設定しなければならないことは、あくまでも「経営目標である業績向上」に集約されるのではないかと思います。逆相関の可能性はあるものの、従業員エンゲージメント向上を狙うのも、モチベーション向上を狙うのも、満足度向上を狙うのも、全ては「業績向上」につながるのではないかという前提があるはずです。

組織サーベイの選択でこんな間違いしてませんか?

しかし、組織には「目的と手段の連鎖」が存在することで、最終的には経営目標である業績向上に連鎖するはずが、手段を目的として捉えてしまったり、相関関係を因果関係と捉えてしまったりすることがあります。それが原因で組織サーベイの目的を本来の目的である業績向上とは違った目的に設定し、得たい結果を得るのに、直接的ではなく間接的に効果につながるサーベイを選択することになるでしょう。

そうなると、組織サーベイを実施しても、集計されたデータは、本来の目的を達成するのにボトルネックとなる課題を発見するのではなく、「おそらく、これが解決につながるだろう」という間接的な課題を発見することになります。

だから、発見した課題を解決しようと、どれだけ取り組んでも「解くべき課題」が間違っているので、得たい結果に結びつかず、労力だけを掛けることになるでしょう。中には、収集しているデータが違うことに気が付かず、分析方法が悪いのではないかと考え、統計分析のあらゆる手法を試す人もいます。

目標達成につながる組織サーベイと、つながらない組織サーベイの違い

このように組織サーベイは、スタートである「サーベイの目的」を適切に設定しないと悪循環に陥り、大変なことになってしまいます。経営者の求めるものは調査結果によれば「収益性向上」など、業績向上に直結するものですので、経営者からは何をサーベイしているのか不思議に思われるでしょう。現場の従業員は、常に成果を求められる状況ですので、彼らから見てもこれが何につながるのか分からないままサーベイを行うことになるでしょう。

一方、経営目標の達成に連鎖することを前提にし、そこから目的を設定した組織サーベイは違います。経営者が業績向上の手段として「収益性向上」を選択するのであれば、そこに間接的ではなく”直接的につながる”組織サーベイを選択するでしょう。解くべき問題は「収益性向上」です。この問題を解決に導くのは、従業員満足度の向上でしょうか。それとも、従業員のモチベーション向上でしょうか。はたまた、従業員エンゲージメント向上でしょうか。

もう一度言います。解くべき問題は「収益性向上」です。意識の高いあなたであれば、それらではないことは、もうお気づきでしょう。これらの選択肢は、間接的には収益性向上につながるかもしれませんが、「つながる可能性がある」という話であり、直接的につながるとは考えにくいものです。

収益性向上に直接つながる効果的なものは、例えば「業務プロセス改善=生産性向上」でしょう。業務プロセスを改善する目的は、必要とされる成果に対しての改善です。その成果を上げるのにボトルネックになっているものを改善し、より高い成果を上げていくのが、直積的に収益性向上につながるでしょう。

これに対して、成果を求めるだけでなく「エンゲージメント」などの従業員の内面的な充実も必要だというご意見もあるかもしれません。しかし、ここは厚生労働省も留意している通り、従業員エンゲージメントの高い企業が生産性が高いのではなく”生産性が高いから従業員エンゲージメントが高い”という見解もあります。違う表現をすると、働きがいがあるから生産性が高いのではなく、生産性が高いから働きがいがある状態です。

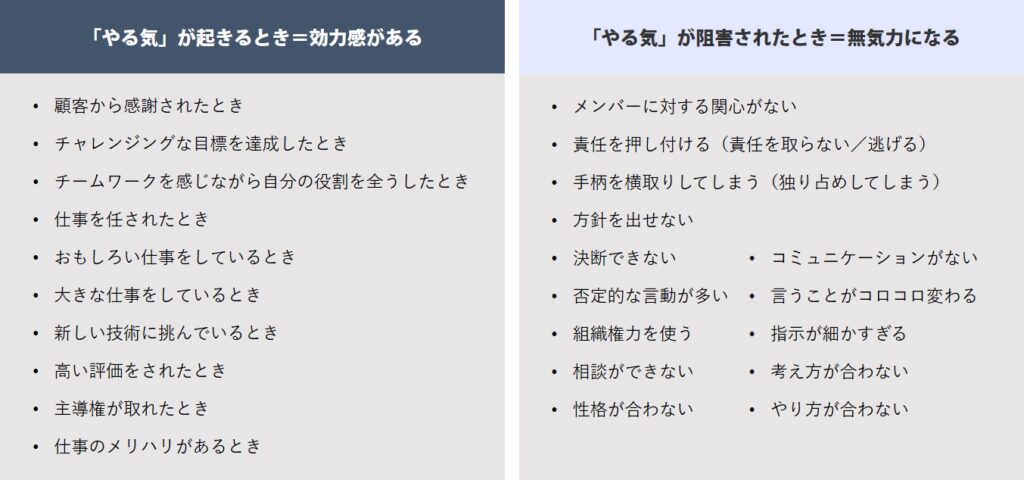

生産性が高いということは、それだけ業務プロセスが円滑に流れ、成果達成に必要な資源も人の連携も取れているということでしょう。ある調査では、職場でモチベーションが上がるのは「成果が上がったとき」「挑戦したとき」など自分自身で”成長実感”を得たときだという結果が出ています。

働きやすいから成果が出るのではなく、成果を出すことができたから精神面も充実するのが、私たち人間なのでしょう。だからこそ、私たちは全てにおいて「経営目標である業績向上」に目的と手段の連鎖でつながるようにしていかなければならないのです。

最後に、もう一度考えてみましょう。御社で組織サーベイを行う目的は何でしょうか。組織サーベイを選択する第一歩として、よく「目的を設定すること」と言われますが、それは決して短絡的なことではありません。私たちが設定すべき目的は「経営目標である業績向上」に連鎖するものです。間接的にではいけません。直接的につながる目的を設定し、それを達成すべく動くのが私たちでしょう。

ぜひ、そういった視点を持ちながら、改めて御社に最適な組織サーベイを探せる無料診断レポートを行って頂くことをオススメします。

御社で組織サーベイを行う目的は何ですか。ぜひ、ここを意識しながら、御社にとって最適な組織サーベイを選択してみてはいかがでしょうか。

<ご参考情報>

生産性向上とエンゲージメント向上を両立する組織サーベイの詳細はこちら

生産性向上とエンゲージメント向上を両立する組織サーベイをお探しではありませんか?

↓↓↓

>>詳細はこちらをクリック

- 組織サーベイの実施するにあたり、スタートの「サーベイの目的」を適切に設定しないと、結果を分析しても上手く解決策が見いだせないなど悪循環に陥りがち

- 経営者が業績向上の手段として「収益性向上」を選択するのであれば、間接的ではなく”直接的につながる”組織サーベイを選択するのが良い

- 収益性向上に直接つながる効果的なものは、例えば「業務プロセス改善=生産性向上」

< 前の記事を読む>

1. 組織サーベイのよくある間違い~3つ~

2. なぜ、組織サーベイをしても上手く成果に結びつかないのか?

3. なぜ経営者は組織サーベイに懐疑的なのか?

4. サーベイ結果の分析で陥りやすいワナ

ととのえ|代表者プロフィール

大江 功次(おおえ こうじ)

株式会社ととのえ 代表取締役 兼 コンサルタント

早稲田大学商学部卒・青山学院大学大学院 Executive MBA/国際経営修士

主な経歴と実績

・自動車メーカーでCFT(サブパイロット)、組織変革を実際にリード、経験したノウハウを凝縮

・外資系人事・組織開発コンサルのポストサーベイワークショップを設計

・組織開発、マネジメント品質改善で年間200日稼働のコンサルタント

日産自動車にて海外部門、営業部門、秘書室、人事部などを経て、2007年に独立。日産が経営危機に瀕した際は秘書室にてカルロスゴーン氏以下ルノー幹部の受け入れや当時前例のなかったワラント債を活用したストックオプションによる報酬設計などを担当。日産のリバイバル期間中人事部にて33歳で管理職に昇格し、サクセッションマネジメントの構築、ダイバシティ/共感(empathy)をテーマとしたCFTに参画。

立ち上がり時はメンバーとして、共感がテーマとなった際サブパイロットになり、経営陣にチャレンジ。また、当時形にはなっていたものの現場に浸透しきっていなかった日産マネジメントウェイの再構築を経営陣に仕掛け、日産ウェイに進化させていく組織変革の過程を設計、実行した。

その後、日産ウェイを基にしたマネジメント品質向上の仕組み作りにも参画。その仕組みの一過程であるポストサーベイワークショップ(PSW)では、PSWの設計を同僚のアメリカ人インストラクショナルデザイナーの力を借りて設計、グローバル展開を行い、日本においては約700名の部長層を対象に自らファシリテーターを務めた。

こうした経験をもとに2007年、ジョイ・アンド・バリュー株式会社を設立。知識付与型の研修ではなく現場に成果と喜びを届けることをモットーに、実課題を扱いながら業績向上と人材育成の両立を実現する、実践型問題解決プログラム、マネジメント実践プログラムなどを様々な業種のクライアントに提供。

また、外資系組織コンサルティングファームに対しても、組織サーベイのデータの読み解き方、調査結果の業務への転換、ポストサーベイワークショップの進め方に関する実践に即したコンサルティングサービスを提供した。

その後40代後半で自らが患った不整脈や、それをきっかけに始めたヨガや体幹トレーニングなどを通じ、実践知や実践的技能に加え成果を出すには前提としてコンディショニングを整えることが重要であることを認識。また、同じ頃支援したクライアントの方々が心身ともに疲労している様子を見て、コンディショニングから入ったところ、劇的に生産性が上がることを目の当たりにする。

そこから「身・心・場を三位一体でととのえる」をミッションとし、「働く方のQOL向上と業績向上を両立する社会の実現」をビジョンとした「株式会社ととのえ」を新たに立ち上げることを決意。健康経営の一歩先ゆくウェルビーイング経営推進支援に邁進している。

株式会社ととのえ(運営会社) について

株式会社ととのえは、心・身・場を整えることで、働く方のQOLと組織のパフォーマンス向上を支援するテクノロジー&ウェルビーイングコンサルティング会社です。

会社概要

運営会社|株式会社ととのえ(ととのえサーベイ事務局)

代表取締役|大江 功次

所在地|東京都板橋区南常盤台2-18-3

設立|2019年10月10日

ミッション|

「身」・「心」・「場」をととのえる

ビジョン|

業績向上/QOL向上の両立が、スタンダードな社会へ

バリュー|

・自分自身の「身」→「心」→「場」をととのえる

・仲間の人生を応援し、支え合う

・自分が貢献できることを考え、仲間とともに行動する

・お客さまの夢を叶え、喜びを共有する

事業内容|

(1) 「身」・「心」・「場」の状態を可視化する測定サービスのご提供(デバイス提供、ストレスデータ測定・分析・レポート、組織サーベイ分析・レポート)

(2) 「身」・「心」・「場」をととのえるソリューションサービスのご提供(睡眠の質改善プログラム、場の改善ワークショップ、組織開発/人材開発コンサルティング、オンライン/オフラインのインストラクター派遣など)