サーベイ結果の分析で、こんな間違いありませんか?

「相関関係を“因果関係”と思い込んで失敗した…」という経験がある方はいますか?ビジネスの世界では、常にデータを扱う部署でもなければ、日頃から相関関係や因果関係を意識する機会は少ないかもしれません。そのうえ、因果関係は化学反応式のように証明ができない限り、なかなか存在するものではありません。

そのようなこともあり、仮にこのような関係性の話をしていても、それは因果関係ではなく、相関関係である可能性が高いでしょう。もしくは、確率論に関連することが多いかもしれません。しかし、組織開発の中では、相関関係をいつの間に「因果関係」と思い込んでしまい、その思い込みのまま手段を選択し、思ったような結果が出ないということが起こりがちです。

例えば、近年話題になっている「従業員エンゲージメント向上」は、その良い例かもしれません。

従業員エンゲージメント向上と効果の“正しい”関係性は?

意識の高いあなたであれば、従業員エンゲージメントに関する情報をすでにたくさんご覧になっていると思います。その多くの情報には、従業員エンゲージメントが向上すると「生産性が向上する」「働く人のモチベーションが向上する」など、因果関係と受け止めてしまいかねないことが書かれています。

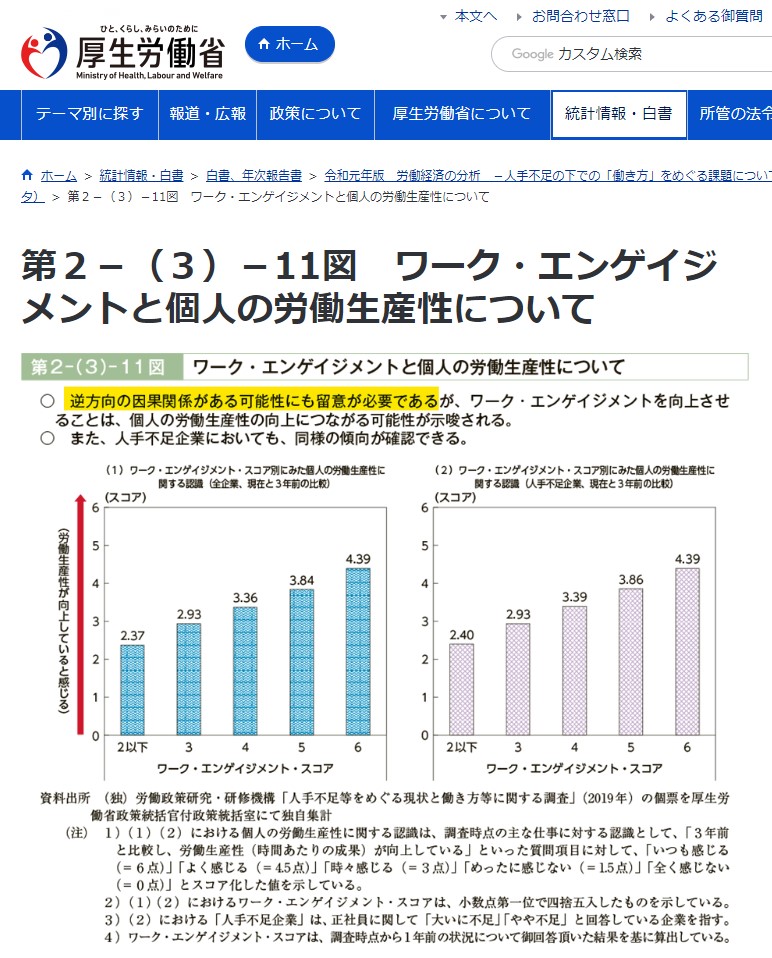

しかし、これは従業員エンゲージメントの重要性を提示した研究結果でも示している通り「従業員エンゲージメントと業績は“相関関係”」があるだけで、“因果関係”とは言っていません。場合によっては、以下のように厚生労働省も示唆する通り、その関係性は“逆相関”であり「エンゲージメント・スコア向上≠業績向上」の可能性も考えられます。

エンゲージメントスコア向上と労働生産性向上には

「逆方向の因果関係」がある可能性にも留意が必要第2-(3)-11図 ワーク・エンゲイジメントと個人の労働生産性について|令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/19/backdata/2-3-11.html 第2-(3)-11図 ワーク・エンゲイジメントと個人の労働生産性について

厚生労働省も左グラフ上 黄色部分に「逆方向の因果関係の可能性」を明記している

エンゲージメント・スコアが向上したから業績が向上するのではなく、業績が向上したからエンゲージメント・スコアが向上している関係性も十分に考えられるのです。

ただし、注意したいのは、これはあくまでも“相関関係”“逆相関関係”の話であり、“因果関係”ではないということです。それを相関関係ではなく「因果関係」だと思い込んでしまった瞬間です。厚生労働省も「因果関係の可能性」との表現に留め、因果関係とは断定していません。

よって、まだ不確かな状態でもあるにも関わらず”因果関係”と思い込んでしまうと、取るべき手段や手段の選択肢が一気に狭くなり、得たい結果を得られない確率が高まるでしょう。例えば、その一つとして考えられるのが組織サーベイの結果の分析です。

サーベイ結果を上手く分析できない“たった一つの理由”

私たちは、業界やサーベイの種類を問わず組織サーベイを行なった企業のご担当者様から、しばしば「サーベイ結果を上手く分析できない」というご相談を承ります。なぜ、サーベイを行なっても分析が上手くできないのでしょうか。ご担当者様ご本人からよく出てくるのは「分析方法が悪いのではないか?」です。

そこで私たちが分析結果を拝見すると、どの企業でもほぼ同じことが起き、ほぼ同じ原因であることがわかります。その原因とは分析方法が悪いのではなく「そもそも取得しているデータが違う」ということです。そして、その取得するデータが違ってしまう理由の多くとして「相関関係を因果関係と思い込んだこと」が挙げられます。

例えば、最近多いのが、従業員エンゲージメントのサーベイでしょう。本来、このサーベイの目的は「業績向上」やそこに直結する「生産性向上」だと考えられます。ただし、その背景には「エンゲージメント向上が業績向上につながる」と因果関係で考えていることがあります。もしくは、相関関係で捉えていても逆相関の可能性は考えず、結果的には「エンゲージメント向上が業績向上につながる」と因果関係で捉えている可能性があるでしょう。

そうなると、分析結果に求めるのは、何が業績向上の問題や課題になっているかではなく「何がエンゲージメント向上の問題や課題になっているか」になるでしょう。そして、結果的に組織内の目的と手段の連鎖の不具合の通り、分析で探すのは業績向上に関係する要因ではなく、エンゲージメント・スコア向上に関係する要因を探すことになるでしょう。

しかし、エンゲージメントと業績向上は、相関関係と証明されておらず、逆相関関係の可能性もあります。万が一、逆相関関係であれば、どれだけ分析しても、得たい結果に近づく課題は見つからず、迷路に迷い込んでしまうでしょう。では、私たちは業績向上に対して、どのようなアプローチをすれば良いのでしょうか。

相関関係であっても、直接的に業績向上につながる要素ではなく、あくまでも間接的につながる要素を分析するだけなので、解決策を実行しても効果的ではない可能性が高いでしょう。だから、最終的に「目的に対して、そもそも取得しているデータが違う」という事態に陥ってしますのです。

私たちが目的達成に向けすべき“たった一つ”のこと

私たちが業績向上の目的に対してすべきことは、大企業の経営者が考える課題の通り「収益性向上」など、業績に直結する要因に関連するボトルネックを探し解決することでしょう。

例えば、収益性向上の目的を達成するのに有効な手段の一つとして「生産性向上」が考えられます。その生産性向上の目的を達成するのに有効な手段の一つとして考えられるが「業務プロセスの改善」でしょう。

業務プロセスの改善は、成果を上げるのにボトルネックになっていることを解消するので、生産性向上に直結すると言っても過言ではありません。また、人のモチベーションや働きがいの多くは、業務プロセスに関連するという調査結果もあります。モチベーションが高く、働きがいがあるから日々の成果が上がるのではなく、成果が上がることでモチベーションが高まり、働きがいが高まるという関係性です。

あくまでも、1次成果物は業務の中でも求められる成果、そして、その次の2次成果物として従業員のメンタル面が充実するということです。2次成果物は、あくまでもビジネスで最も求められる1次成果物の副産物だと、私たちは考えています。そうすることで、連鎖が途切れることなく、経営者の課題である収益性向上に向けた課題を解決し、無事に収益性向上を達成できると、私たちは考えています。

サーベイ結果を上手く分析できないのは方法が悪いのではなく…

このように組織サーベイの結果を見ても、上手く分析できないのは、分析方法が悪いのではなく、目的に合致したデータを収集できていない可能性が高いでしょう。

御社の組織サーベイで取得したデータはいかがでしょうか。それは、1次成果物に向かって直接的に解決するようなものになっているでしょうか。もし、直接的に解決するものではない場合は、どれだけ分析しても得たい結果に向けた解決策は探せないでしょう。

多くの経営者が考えることは「収益性の向上」です。「従業員エンゲージメント向上」「モチベーションアップ」などを実現することではありません。また、結果は不確かだが、そのような間接的につながりそうな手段では、経営者の考える重要な課題を解決することは、とても難しいでしょう。

「そもそも、取得するデータは正しいのか?」これは、分析方法を考える前に、最も重要な視点とも言えるでしょう。

<ご参考情報>

生産性向上とエンゲージメント向上を両立する組織サーベイの詳細はこちら

- 相関関係を誤って因果関係と捉えてしまうとサーベイの選択を誤る可能性がある

- 組織サーベイの結果の分析が上手くいかない場合は「そもそも取得しているデータが違う」可能性が高い

- 私たちが業績向上の目的に対してすべきことは、大企業の経営者が考える「収益性向上」などの課題のように、業績に直結する要因に関連するボトルネックを探し解決すること

< 前の記事を読む>

1. 組織サーベイのよくある間違い~3つ~

2. なぜ、組織サーベイをしても上手く成果に結びつかないのか?

3. なぜ経営者は組織サーベイに懐疑的なのか?

ととのえ|代表者プロフィール

大江 功次(おおえ こうじ)

株式会社ととのえ 代表取締役 兼 コンサルタント

早稲田大学商学部卒・青山学院大学大学院 Executive MBA/国際経営修士

主な経歴と実績

・自動車メーカーでCFT(サブパイロット)、組織変革を実際にリード、経験したノウハウを凝縮

・外資系人事・組織開発コンサルのポストサーベイワークショップを設計

・組織開発、マネジメント品質改善で年間200日稼働のコンサルタント

日産自動車にて海外部門、営業部門、秘書室、人事部などを経て、2007年に独立。日産が経営危機に瀕した際は秘書室にてカルロスゴーン氏以下ルノー幹部の受け入れや当時前例のなかったワラント債を活用したストックオプションによる報酬設計などを担当。日産のリバイバル期間中人事部にて33歳で管理職に昇格し、サクセッションマネジメントの構築、ダイバシティ/共感(empathy)をテーマとしたCFTに参画。

立ち上がり時はメンバーとして、共感がテーマとなった際サブパイロットになり、経営陣にチャレンジ。また、当時形にはなっていたものの現場に浸透しきっていなかった日産マネジメントウェイの再構築を経営陣に仕掛け、日産ウェイに進化させていく組織変革の過程を設計、実行した。

その後、日産ウェイを基にしたマネジメント品質向上の仕組み作りにも参画。その仕組みの一過程であるポストサーベイワークショップ(PSW)では、PSWの設計を同僚のアメリカ人インストラクショナルデザイナーの力を借りて設計、グローバル展開を行い、日本においては約700名の部長層を対象に自らファシリテーターを務めた。

こうした経験をもとに2007年、ジョイ・アンド・バリュー株式会社を設立。知識付与型の研修ではなく現場に成果と喜びを届けることをモットーに、実課題を扱いながら業績向上と人材育成の両立を実現する、実践型問題解決プログラム、マネジメント実践プログラムなどを様々な業種のクライアントに提供。

また、外資系組織コンサルティングファームに対しても、組織サーベイのデータの読み解き方、調査結果の業務への転換、ポストサーベイワークショップの進め方に関する実践に即したコンサルティングサービスを提供した。

その後40代後半で自らが患った不整脈や、それをきっかけに始めたヨガや体幹トレーニングなどを通じ、実践知や実践的技能に加え成果を出すには前提としてコンディショニングを整えることが重要であることを認識。また、同じ頃支援したクライアントの方々が心身ともに疲労している様子を見て、コンディショニングから入ったところ、劇的に生産性が上がることを目の当たりにする。

そこから「身・心・場を三位一体でととのえる」をミッションとし、「働く方のQOL向上と業績向上を両立する社会の実現」をビジョンとした「株式会社ととのえ」を新たに立ち上げることを決意。健康経営の一歩先ゆくウェルビーイング経営推進支援に邁進している。

株式会社ととのえ(運営会社) について

株式会社ととのえは、心・身・場を整えることで、働く方のQOLと組織のパフォーマンス向上を支援するテクノロジー&ウェルビーイングコンサルティング会社です。

会社概要

運営会社|株式会社ととのえ(ととのえサーベイ事務局)

代表取締役|大江 功次

所在地|東京都板橋区南常盤台2-18-3

設立|2019年10月10日

ミッション|

「身」・「心」・「場」をととのえる

ビジョン|

業績向上/QOL向上の両立が、スタンダードな社会へ

バリュー|

・自分自身の「身」→「心」→「場」をととのえる

・仲間の人生を応援し、支え合う

・自分が貢献できることを考え、仲間とともに行動する

・お客さまの夢を叶え、喜びを共有する

事業内容|

(1) 「身」・「心」・「場」の状態を可視化する測定サービスのご提供(デバイス提供、ストレスデータ測定・分析・レポート、組織サーベイ分析・レポート)

(2) 「身」・「心」・「場」をととのえるソリューションサービスのご提供(睡眠の質改善プログラム、場の改善ワークショップ、組織開発/人材開発コンサルティング、オンライン/オフラインのインストラクター派遣など)