組織サーベイで発見したい原因は?

組織サーベイで発見したい原因は、得たい結果につながる「直接的要因」と「間接的要因」のどちらですか?

おそらく、この問いに対して「間接的要因」と考える人は少ないでしょう。より良い組織に導くためにボトルネックになっている直接的要因を突き止め、それを解決したいと考えるのが通常でしょう。

しかし現実では、直接的要因を突き止め、それを解決したいと考えていながら、間接的要因を発見し、それを解決しようとするが迷路に迷い込むのが多いかもしれません。反論を恐れずに言えば、それが近年組織サーベイの代表格になりつつある「従業員エンゲージメント」のサーベイでしょう。

前回のお役立ち情報でも、この点をお伝えしましたが、今回は経営者の視点を合わせながら見ていきたいと思います。こちらの調査結果をご覧ください。

大企業の経営者が求めていることは?

こちらは、JMA(日本能率協会)が行なった大企業の経営者が考える「現在」「3年後」「5年後」の経営課題の調査結果をまとめたものです。

現在の経営課題

- 1位|収益性向上

- 2位|人材の強化(採用・育成・多様化への対応)

- 3位|事業基盤の強化・再編、事業ポートフォリオの再構築

3年後の経営課題

- 1位|人材の強化(採用・育成・多様化への対応)

- 2位|事業基盤の強化・再編、事業ポートフォリオの再構築

- 3位|デジタル技術の活用・戦略的投資

(僅差で4位|新製品・新サービス・新事業の開発)

5年後の経営課題

『第43回 当面する企業経営課題に関する調査 日本企業の経営課題2022』 一般社団法人日本能率協会 https://www.jma.or.jp/img/pdf-report/keieikadai_2022_report.pdf

- 1位|CSR、CSV、事業を通じた社会課題の解決

- 2位|事業基盤の強化・再編、事業ポートフォリオの再構築

- 3位|新製品・新サービス・新事業の開発

この調査結果を見ても分かる通り、大企業の経営者はこの先「業績向上」に必要な「収益性向上」「人材の強化」「事業基盤の強化」を課題と捉えています。

例えば、よくありそうな「DXの対応」「企業ミッションの浸透」「エンゲージメント・働きがい・従業員満足の向上」は上位5位以内にも入っていません。「エンゲージメント」のみ3年後の経営課題として「7位」に入りましたが、現在も5年後もランク外であった。

意識の高いあなたであれば、もうお気づきでしょう。経営者が組織開発に限らず経営をより良い状態にするために考えていることは、得たい結果に対して間接的につながるものではなく「直接的につながるもの」を求めていると考えられます。

「収益性向上」に“直接的につながるもの“、「人材の強化」に“直接的につながるもの“、「事業基盤の強化」に“直接的につながるもの“を求めています。経営者は組織の中で最も不確実性の高い課題の解決に取り組む人たちです。彼らは、指示を出す段階で課題を解決するべく「解くべき問題」を確度高く特定し、その解くべき問題の解決策を下位層に求めていきます。

この調査結果から考えられる経営者の視点を踏まえると、私たちが解決すべきことは端的に言えば「業績向上に直接つながる手段を探し、それを実行すること」に集約されるのではないでしょうか。そして、その手段の実行により経営者の設定する課題解決に連鎖していくことが求められるのでしょう。

では、ここで改めて考えてみましょう。例えば、近年話題の従業員エンゲージメントの向上は、経営者から見るとどのような位置付けだと読み取ることができるのでしょうか。

この調査結果から推測する限り、彼ら経営者にとって従業員エンゲージメント向上は「業績向上」の目的を達成したのち、着手する可能性がある程度で、そこを解決策に求めていないことが、ここから読み取れるでしょう。

言い換えれば、今や今後想定される経営課題は業績向上に直結する課題を解決することであり、間接的につながるかもしれない不確かな手段は、求めていないと考えらえます。もしくは、経営課題を解決することで1次成果物として業績向上を得て、そに連動するように2次成果物として、従業員エンゲージメントの向上などを達成できると考えているのかもしれません。

私たちが解くべき問題は「業績向上」、手段は「業績向上に直接つながるもの」

つまり、経営者の視点で考えると、私たちが解くべき問題は、今に限らず少なくとも5年後までは「業績向上」に直結することなのでしょう。決して「エンゲージメント・働きがい・従業員満足の向上」することではなく、シンプルに市場から最も分かりやすく求められる「業績向上」なのでしょう。

一部の人からすると反論がありそうですが、経営者からすると「エンゲージメント・働きがい・従業員満足の向上」の優先順位が低いと、この調査結果で露呈しました。もちろん、人的資本を軸に考えている人からすれば「それは違う。”エンゲージメント・働きがい・従業員満足”が向上すれば業績も向上する!」と言いたくなる気持ちも理解できます。

しかし、彼ら経営者は”エンゲージメント・働きがい・従業員満足”の向上が業績が向上をもたらすのではなく「収益性向上」に向かって動くことが業績が向上につながり、結果としてそれが「”エンゲージメント・働きがい・従業員満足”が向上する」と考えている可能性が高いと考えられます。

なぜなら、得たい結果は「業績向上」であり、「エンゲージメント・働きがい・従業員満足の向上」ではないからです。仮に経営者自身が得たい結果に結びつくとしても、現状では間接的な手段に過ぎないので、可能性や選択肢の一つにあるという程度の優先順位なのでしょう。ところが、業績向上への「手段」は立場や人によって見解に大きな差が出てくるところでもあります。

例えば、人的資本を軸に考えている人たちは、近年言われている「エンゲージメント・スコアの高い企業の業績が良い」という研究結果を鵜呑みにして、「エンゲージメント・スコアの向上」を業績向上の手段と考えるでしょう。ただし、少しずつ問題点が露呈してきているように、結果的に業績よりもスコアアップを目的にしてしまうことが多いものです。

一方、経営者たちは同じ研究結果を見ても「業績が良いからエンゲージメント・スコア高い可能性もある」と分析するでしょう。

そして、変わらず軸は「業績向上」に置き、業績向上“直結”する「収益性向上・人材の強化・事業基盤の強化」を業績向上の手段として考えています。

おそらく、意識の高いあなたであれば、改めてお気づきでしょう。そうです、この差異が「目的と手段の連鎖」の過程で生じる「不都合な真実」なのです。場合によっては、人的資本を軸に考えている人たちは「何とか経営陣に人的資本の重要性を理解したもらおう」と躍起になるかもしれません。

しかし、経営者たちが彼らに求める手段は「業績向上に直接つながる手段」を実行することです。間接的な手段だと判断した時点で、いくら説明したところで理解を得ることは難しいでしょう。これはその人の説明方法が悪いのでもなければ、影響力が小さいわけでもありません。単に、経営者と下位層のところで、目的と手段の連鎖が上手くいかなくなっているから生じることなのです。

一方は「エンゲージメント・スコアの高い企業の業績が良い」と判断し、一方は「業績が良いからエンゲージメント・スコア高い可能性もある」と違ったパラダイムで見ています。また、一方は「間接的につながる可能性のある手段」を提案し、一方は「間接的ではなく直接的につながる手段」を求めています。これでは、両者の見解が一致するのは難しいでしょう。

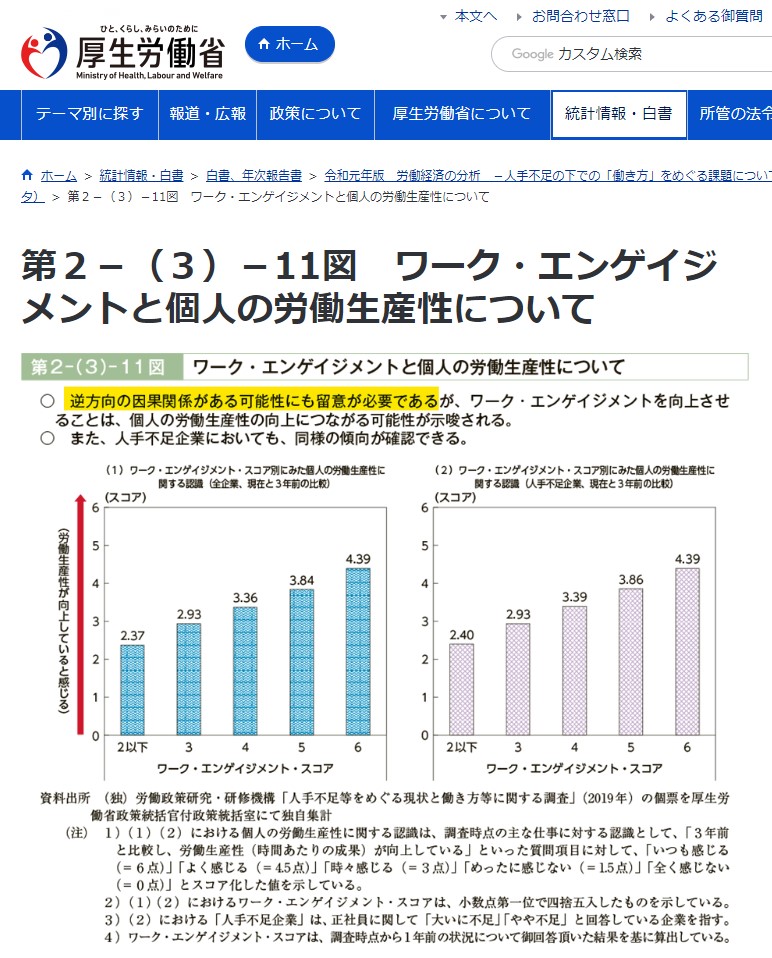

なお、この従業員エンゲージメントについて、厚生労働省は「エンゲージメントと企業の労働生産性」として、このような見解を述べています。

エンゲージメントスコア向上と労働生産性向上には

「逆方向の因果関係」がある可能性にも留意が必要第2-(3)-11図 ワーク・エンゲイジメントと個人の労働生産性について|令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/19/backdata/2-3-11.html 第2-(3)-11図 ワーク・エンゲイジメントと個人の労働生産性について

厚生労働省も左グラフ上 黄色部分に「逆方向の因果関係の可能性」を明記している

実は、厚生労働省も「エンゲージメント向上が業績向上につながる」と言い切ることは避けています。一見すると研究結果と同意見を述べているように見えるものの、注意書きでに「留意が必要である」としています。つまり、経営者が業績向上に向け課題を解決しようとしていることに対して、ステレオタイプ的に、課題解決の手段を「エンゲージメント」と考えてしまうのは危険だと考えられます。

だから、最近耳にするのは、気がついたら「業績向上よりも、エンゲージメント・スコア向上」を考えるようになってしまった…という本末転倒なことや、データを収集される現場から「何がしたいのかよく分からない」などの言葉が出てくるのでしょう。

場合によっては、従業員エンゲージメントのサーベイ結果を難しい方法で分析し、何とか解決に結びつくように必死に分析している人もいます。しかし、遠回りして間接的に解決するに過ぎない方法を選択している限り、いくら分析をしても、課題解決に向けた遠い原因しか見えてくることはないでしょう。

厚生労働省も示唆する通り「エンゲージメント・スコア向上≠業績向上」の可能性があります。この可能性がある限り、企業のあらゆる施策は経営者が考えている通り「業績向上」を目的にした手段であるべきなのでしょう。しかし、組織内での目的と手段の連鎖が正常に機能していないと、どこかで捻じ曲がり、目的と手段入れ替わる危険性や求めていない結果に向けて行動する可能性もあります。

この調査結果を見て、あなたはどう判断し、どう行動するのが良いでしょうか。ぜひ、一度考えてみることをおすすめします。

<ご参考情報>

生産性向上とエンゲージメント向上を両立する組織サーベイの詳細はこちら

- 大企業の経営者はこの先「業績向上」に必要な「収益性向上」「人材の強化」「事業基盤の強化」を課題と捉えている

- 私たちが解くべき問題は「業績向上」、手段は「業績向上に直接つながるもの」である

- 厚生労働省も示唆する通り「エンゲージメント・スコア向上≠業績向上」の可能性がある

< 前の記事を読む>

1. 組織サーベイのよくある間違い~3つ~

2. なぜ、組織サーベイをしても上手く成果に結びつかないのか?

ととのえ|代表者プロフィール

大江 功次(おおえ こうじ)

株式会社ととのえ 代表取締役 兼 コンサルタント

早稲田大学商学部卒・青山学院大学大学院 Executive MBA/国際経営修士

主な経歴と実績

・自動車メーカーでCFT(サブパイロット)、組織変革を実際にリード、経験したノウハウを凝縮

・外資系人事・組織開発コンサルのポストサーベイワークショップを設計

・組織開発、マネジメント品質改善で年間200日稼働のコンサルタント

日産自動車にて海外部門、営業部門、秘書室、人事部などを経て、2007年に独立。日産が経営危機に瀕した際は秘書室にてカルロスゴーン氏以下ルノー幹部の受け入れや当時前例のなかったワラント債を活用したストックオプションによる報酬設計などを担当。日産のリバイバル期間中人事部にて33歳で管理職に昇格し、サクセッションマネジメントの構築、ダイバシティ/共感(empathy)をテーマとしたCFTに参画。

立ち上がり時はメンバーとして、共感がテーマとなった際サブパイロットになり、経営陣にチャレンジ。また、当時形にはなっていたものの現場に浸透しきっていなかった日産マネジメントウェイの再構築を経営陣に仕掛け、日産ウェイに進化させていく組織変革の過程を設計、実行した。

その後、日産ウェイを基にしたマネジメント品質向上の仕組み作りにも参画。その仕組みの一過程であるポストサーベイワークショップ(PSW)では、PSWの設計を同僚のアメリカ人インストラクショナルデザイナーの力を借りて設計、グローバル展開を行い、日本においては約700名の部長層を対象に自らファシリテーターを務めた。

こうした経験をもとに2007年、ジョイ・アンド・バリュー株式会社を設立。知識付与型の研修ではなく現場に成果と喜びを届けることをモットーに、実課題を扱いながら業績向上と人材育成の両立を実現する、実践型問題解決プログラム、マネジメント実践プログラムなどを様々な業種のクライアントに提供。

また、外資系組織コンサルティングファームに対しても、組織サーベイのデータの読み解き方、調査結果の業務への転換、ポストサーベイワークショップの進め方に関する実践に即したコンサルティングサービスを提供した。

その後40代後半で自らが患った不整脈や、それをきっかけに始めたヨガや体幹トレーニングなどを通じ、実践知や実践的技能に加え成果を出すには前提としてコンディショニングを整えることが重要であることを認識。また、同じ頃支援したクライアントの方々が心身ともに疲労している様子を見て、コンディショニングから入ったところ、劇的に生産性が上がることを目の当たりにする。

そこから「身・心・場を三位一体でととのえる」をミッションとし、「働く方のQOL向上と業績向上を両立する社会の実現」をビジョンとした「株式会社ととのえ」を新たに立ち上げることを決意。健康経営の一歩先ゆくウェルビーイング経営推進支援に邁進している。

株式会社ととのえ(運営会社) について

株式会社ととのえは、心・身・場を整えることで、働く方のQOLと組織のパフォーマンス向上を支援するテクノロジー&ウェルビーイングコンサルティング会社です。

会社概要

運営会社|株式会社ととのえ(ととのえサーベイ事務局)

代表取締役|大江 功次

所在地|東京都板橋区南常盤台2-18-3

設立|2019年10月10日

ミッション|

「身」・「心」・「場」をととのえる

ビジョン|

業績向上/QOL向上の両立が、スタンダードな社会へ

バリュー|

・自分自身の「身」→「心」→「場」をととのえる

・仲間の人生を応援し、支え合う

・自分が貢献できることを考え、仲間とともに行動する

・お客さまの夢を叶え、喜びを共有する

事業内容|

(1) 「身」・「心」・「場」の状態を可視化する測定サービスのご提供(デバイス提供、ストレスデータ測定・分析・レポート、組織サーベイ分析・レポート)

(2) 「身」・「心」・「場」をととのえるソリューションサービスのご提供(睡眠の質改善プログラム、場の改善ワークショップ、組織開発/人材開発コンサルティング、オンライン/オフラインのインストラクター派遣など)