今回は、皆さまからいただく機会が多い「組織開発や組織サーベイのご質問と回答」をご紹介します。最近特に増えているのが、こちらのエンゲージメント・サーベイの結果への対応に関するご質問です。

“エンゲージメント・サーベイ”を導入しました。スコア(結果)を見ると、従業員エンゲージメント向上に向け、様々な改善が必要だと分かりました。

そこで、そのスコアアップを狙って改善策を考えているのですが、サーベイ結果を見ても要素が多く「どこから着手すれば良いのか」「どう現場に落とし込めば良いか」など、活用方法が上手く分かりません。どうすれば、エンゲージメント・サーベイの結果を活用し改善策を立てることができるのでしょうか。

近年「従業員エンゲージメントが高い企業ほど好業績」という研究結果が紹介されたことや企業の情報開示の観点もあり、大企業を中心にエンゲージメント・サーベイの導入が増えています。しかし、同時にサーベイを実施した企業のご担当者さまから「サーベイ結果の活用方法が分からない」というお悩みも多くいただいています。

なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか。そこで思い出していただきたいお話があります。以前お届けした情報配信では、問題解決の視点から見ると、「解くべき問題を間違えている」「取るべきデータを間違えている」ことをお伝えしました。しかし、この回答に至る過程を省いていることもあり少々分かりにくい部分もあるかもしれません。そこで今回は、その過程を含めてご質問の回答をご説明したいと思います。

エンゲージメントと業績の関係に隠れる”統計のトリック”とは

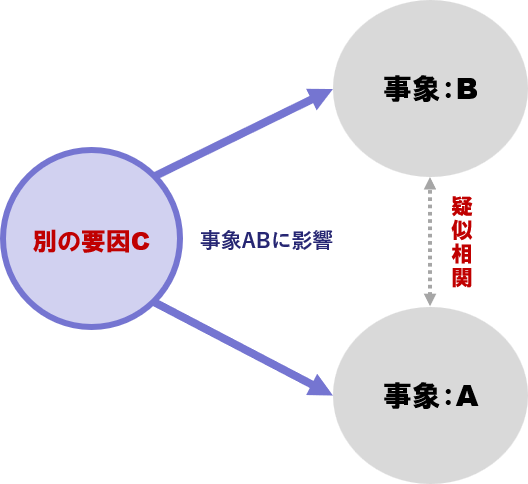

“疑似相関”という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。これは統計用語です。唐突に伺いましたが、この“疑似相関”という統計用語は、ご質問の回答の中で最重要と言っても良いキーワードです。疑似相関とは「相関関係がないのに、見えない要因によってあたかも相関関係があるように見える現象のこと」を示します。

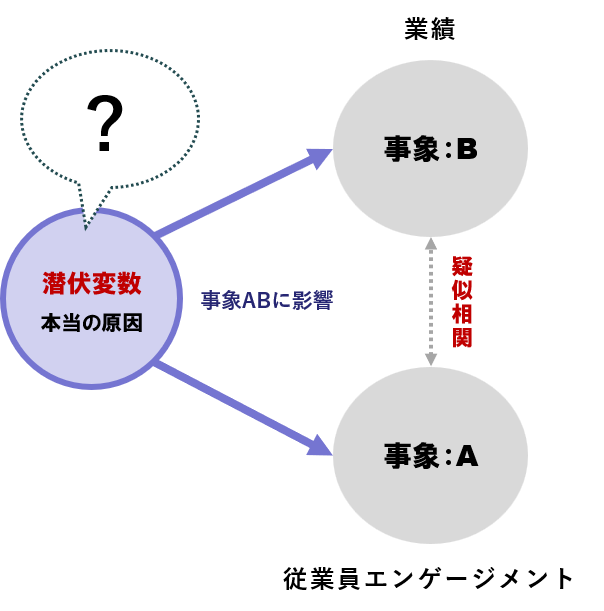

「見せかけの相関」などとも言われます。例えば、下図のようにAとBの事象があり両者に相関関係が見られたとしても、実際にはAとBの現象の両方の要因が全く別の Cの要因で起きているような状態を指します。

AとBには相関関係があるように見えますが、この両者が相互に影響しているのではなく別の要因Cが影響していることから相関関係はないに等しいと考えられます。このような状態を「AとBには疑似相関がある」と表現されます。この疑似相関の理解を深めることを目的に具体例を見てみましょう。以下の3つの中で正しいものはどれでしょうか。

(1)警察官が多い地域は、犯罪件数が多い

(2)アイスが売れる日は、水辺で事故がよく起きる

(3)体重が思い小学生ほど、足が速い引用『はじめての統計学 レジの行列が早く進むのはどっち!?』(総合法令出版)

疑似相関のお話をした後ですので、もうお気づきだと思いますが、これらは全て“疑似相関”です。全て間違いです。下記の通りこれらはAとBに相関関係はなく「別の要因C」がAとBに影響しています。

▼(1)~(3)の別の要因C

(1)“人口“が影響(警官の人数を調整しても、犯罪件数は変わらない)

(2)“気温“が影響(アイスの販売数を調整しても、事故件数は変わらない)

(3)“学年“が影響(体重を増やしても、足は速さは変わらない)

このような想像しやすいものは比較的間違えることはないかもしれません。しかし目に見えにくいものやイメージしにくい事象で語られてしまうと、人はこの見せかけの相関である“疑似相関のトリック“に陥りかねないものです。相関関係はないが疑似相関によって相関関係のように見えてしまうこと、これが「統計のトリック」です。

では、この疑似相関の考えをもとに、エンゲージメント・サーベイ結果の活用について考えてみましょう。エンゲージメント・サーベイの導入時、多くの企業が従業員の「働きがい」などを上げるとともに、それが結果として「業績向上」につながることを狙っているでしょう。「目的」は業績向上、それを達成する「手段」が従業員エンゲージメント向上と整理できます。

最近は「従業員エンゲージメントが高い企業は業績が向上する」と表現されている情報をよく目にします。中には「なぜ、従業員エンゲージメント向上は業績向上につながるのか」という表現も見られますので、相関関係として表現されていると言っても間違いないでしょう。

しかし、“疑似相関”を確認した今この表現を見るといかがでしょうか。意識の高いあなたであれば、もうお気づきでしょう。これも“疑似相関”の可能性があります。もちろん、私たちが目にする研究結果や関連情報は、意図的に私たちを騙そうとしているわけではないでしょう。しかし、実際には見せかけの相関である「疑似相関」の可能性を排除し切れません。

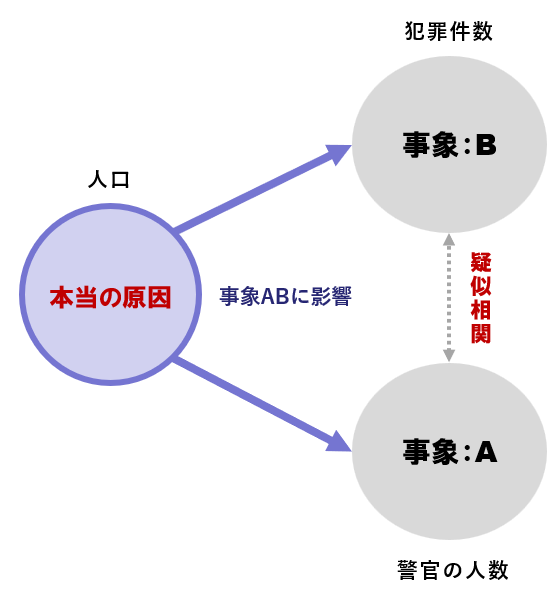

従業員エンゲージメントと業績の関係に隠れる「別の要因 C」

疑似相関は、AとBの事象の両者に相関関係が見られたとしても、両者が全く「別の要因 C」によって起きてる場合が該当するとご説明しました。言い換えると、別の要因CはAとBの事象に影響する「本当の原因」です。例えば、先ほどの「警官の人数と犯罪件数」の例を図にすると以下のように説明できます。

事象A「その地域の警官の人数」と事象B「その地域の犯罪件数」はごくわずかな相関関係はあるかもしれません。そこで考えられるのが「別の要因C=本当の原因」である「人口」による影響です。人口が増えれば警官の人数が必要になり、人口が増えれば犯罪件数が増える確率が高まることは想像しやすいでしょう。このように、事象AとBは「別の要因C=本当の原因」の影響により変化する可能性が高いと考えられます。そして、疑似相関の中にあるこのような本当の原因を”潜伏変数(第三の変数)”と言います。

ここでご質問のテーマ「従業員エンゲージメント」と「業績」の関係を整理してみましょう。近年の研究結果や情報を見ると以下のような表現をよく目にします。

いずれも「相関関係」のように表現されています。しかし、この表現のもとになるデータを見ると「相関関係」と記されています。よって、これは2つの事象に相関関係がないのに、潜伏変数によって相関関係があるかのように推測される状態であると考えられます。

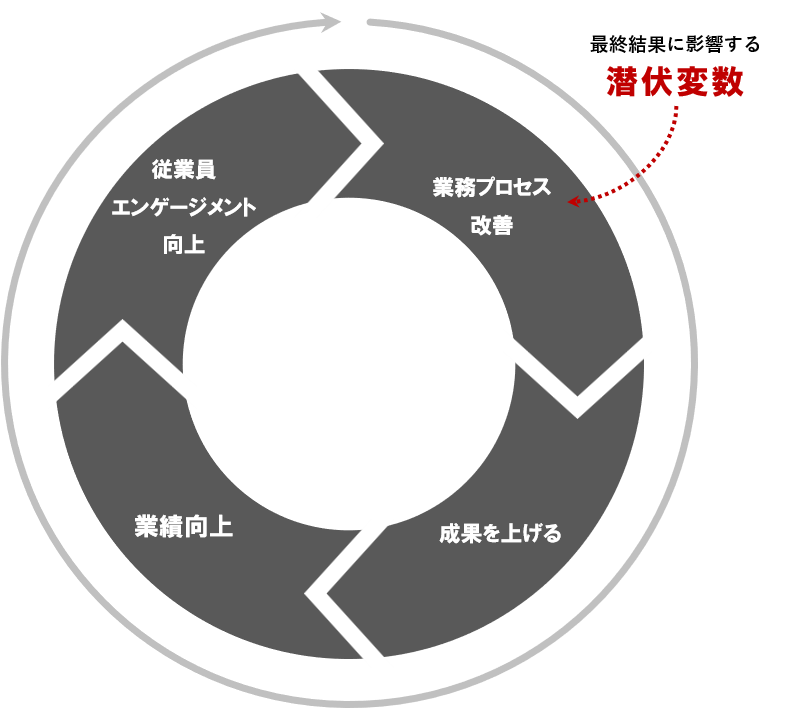

では、上図の「事象:A|従業員エンゲージメント」と「事象:B|業績」の両者に影響を与える“潜伏変数”は何でしょうか。私たちはこの潜伏変数を“業務プロセス改善”だと考えます。この変数を上向かせることで、以下の循環図のように、設定した目標通りの成果を上げ、それが業績向上につながり、副産物として従業員エンゲージメントが向上すると考えています。

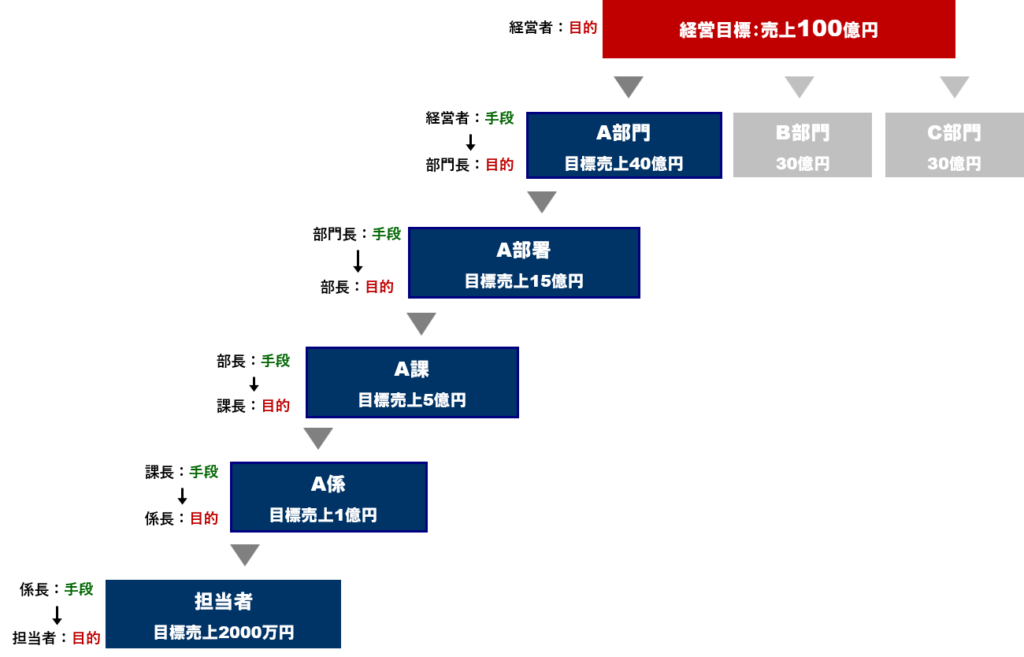

組織は「目的と手段の連鎖」が常に起きています。業務プロセス改善の目的はミクロで見ると「担当業務の成果を上げること=設定した目標を達成すこと」です。マクロの組織全体で見ると、下図のように組織が目的と手段で連鎖している限り、それは最終的に業績向上につながります。

実際に業務プロセス改善を実行しようとすると、個々や自部署だけでなく、組織の上下左右と連携を取りながら行うことが多くなります。さらに連携された上下左右も連鎖する新たな上下左右と連携を取らなければ依頼に対応することができなくなる場面が出てきます。これにより業務プロセス改善は、組織全体でのアプローチになり組織開発につながります。

分かり易さを優先し単純な売上目標の分解で表現しましたが、実際の現場では上位目標をどのように分解するのか工夫していくことが大切です

このように業務プロセス改善は、目的と手段の連鎖により個々が成果を上げることと、組織全体の成果につながります。個々と組織が連動することで、個々は得た成果をきっかけに次の仕事へのやる気を生み出し、組織は業務プロセス改善が進むサイクルを生み出すでしょう。しかも、これは二次成果物として従業員エンゲージメントの向上にもつながることが期待できます。

このサイクルは回れば回るほど、業績向上や従業員エンゲージメント向上を狙えます。だから、私たちは「事象:A|従業員エンゲージメント」と「事象:B|業績」の両者に影響を与える“潜伏変数”は業務プロセス改善と考え、ここを起点にすることでこの2つの事象に好影響を与えられると考えています。

なぜ従業員エンゲージメント向上は業績向上に直結しにくいのか

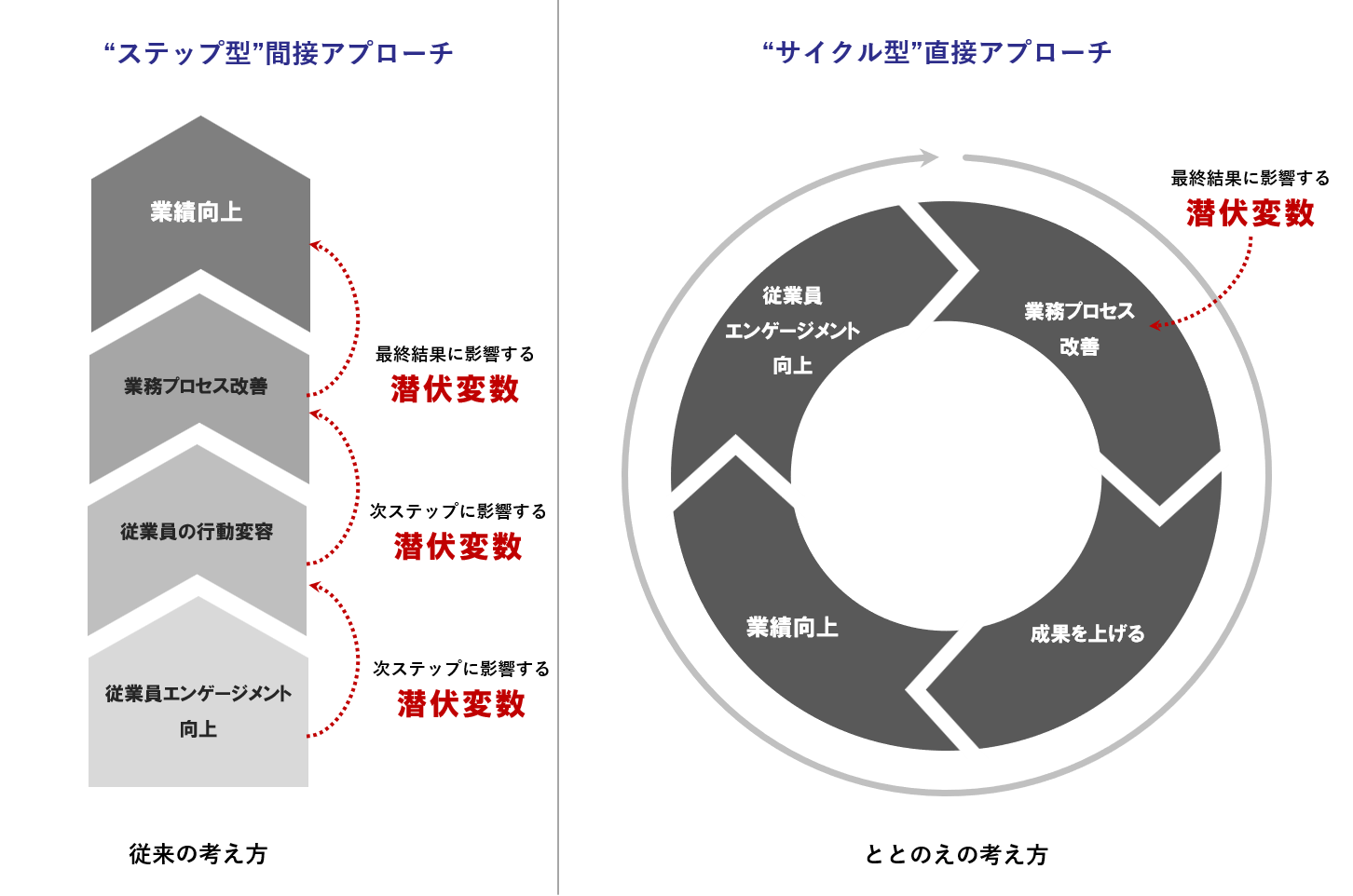

下図左側は、近年提言されている考え方「従業員エンゲージメント向上により業績向上を狙う」場合のプロセスです。右側は、私たちの考える「業務プロセス改善によって業績向上を狙い、結果として従業員エンゲージメント向上を狙う」場合のプロセスです。一次成果物は業績向上、二次成果物は従業員エンゲージメント向上などです。

近年提言されている考え方は、左側のプロセス「ステップ型」で業績向上を達成すると説明されることが多いように見受けられます。ただし、ここには見落としてはいけない条件があります。それはこのステップを成立させる”2つの前提条件”である「従業員の行動変容」と「業務プロセス改善」のステップです。この2つは、それぞれ以下の相関関係が成立しなければなりません。

▼ステップ型を成立させる2つの前提条件

・従業員エンゲージメントが向上すれば「従業員の行動が変容する」

・従業員の行動が変容すれば「業務プロセスが改善する」

もうお気づきでしょう。この2つには”疑似相関”が含まれています。よって、各々のステップには次のステップに進むための”潜伏変数”が隠れていると考えるのが妥当でしょう。もし潜伏変数が1つであれば対処できますが、これが2つでもなく3つとなると、変えなければならない変数が膨大になり、複雑化して対処するのが非常に困難になるのではないでしょうか。

そして、これがエンゲージメント・サーベイの結果を見ても、上手く解決策を見いだせない原因だと考えられます。考えるべき事象だけでなく、潜伏変数も複数潜んでいます。こうなると、具体的に何を解決すればエンゲージメント向上になり業績向上になるのか見えにくくなります。

対して私たちが考えるのは一次成果物である業績向上に直結し、二次成果物として従業員エンゲージメント向上につながる「業務プロセス改善」を循環的に実行することだけです。そこには前提条件や潜伏変数が複数存在することもありません。

最終目標である業績向上に対して、最も影響を与える潜伏変数「業務プロセス改善」に直接アプローチします。近年の情報をふまえると意外かもしれませんが、これが業績向上へ導く最短ルートであり、副産物として従業員エンゲージメントを向上させる効果的な方法だと考えられます。

「エンゲージメント・サーベイ結果から改善策を立てられない」たった一つの理由

最後にご質問の答えをまとめましょう。冒頭のご質問「どうしたらエンゲージメント・サーベイ結果から上手く改善策を立てることができますか?」の回答はこちらです。

- Qどうすれば、エンゲージメント・サーベイの結果を活用し改善策を立てることができるのでしょうか

- A

エンゲージメント・サーベイを起点にしたことで、求める結果に対して間接アプローチになり、問題が複雑化した可能性が高いと考えられます。

「解くべき問題は何か」「問題を解くのに必要なデータは何か」など、サーベイに求める目的を改めて考え、その目的に沿った手段を再考してみましょう。

それは従業員エンゲージメントの向上を狙うことでしょうか、それとも業績向上への最短ルートである業務プロセス改善を実行することでしょうか。ぜひ、このような視点で改めて考えていただくと良いでしょう。

従業員エンゲージメント向上は、近年の多くの企業にとって重視されている課題です。しかし、従業員エンゲージメント向上を起点に成果を上げようとすると、プロセスが複雑化され具体的に何を解決すればエンゲージメント向上になり、それが業績向上につながるのかが見えにくくなる傾向があります。

反対に、サイクル型で潜伏変数の「業務プロセス改善」を起点にアプローチすると「具体的に何を改善すれば良いか」が把握しやすく、その改善策も実行しやすくなるので、効率的に最短ルートで成果に結びつくでしょう。実際にこのサイクル型で潜伏変数の「業務プロセス改善」を起点にアプローチした皆さまからも、このようなお声をいただいています。

ぜひ、こちらのインタビュー記事もご覧いただきながら、改めてエンゲージメント・サーベイを導入した意図、本来の目的などを振り返ってみましょう。そして、今回登場した「疑似相関」「潜伏変数」もご参考いただきながら、本来の目的である業績向上に向けすべきことをゼロベースから再考いただいてみてはいかがでしょうか。

<ご参考情報>

”業務プロセス改善”につながる組織サーベイの詳細はこちら

”業務プロセス改善”につながる組織サーベイをお探しではありませんか?

↓↓↓

>>詳細はこちらをクリック

- 従業員エンゲージメントと業績は相関関係のように見えるが”疑似相関”の可能性が高く、別の要因Cによって業績が向上していると考えられる

- 従業員エンゲージメント向上で業績向上を狙うことは、潜伏変数へ間接的にアプローチすることになるので、結果として業績向上につながりにくい

- 業績向上を狙うには、潜伏変数へ直接的にアプローチする”業務プロセス改善”を行うのが効果的である。また、この方法をとることで、一次成果物として業績向上、二次成果物として従業員エンゲージメントの向上などの結果を得ることができる。

< 前の記事を読む>

1. 組織サーベイのよくある間違い~3つ~

2. なぜ、組織サーベイをしても上手く成果に結びつかないのか?

3. なぜ経営者は組織サーベイに懐疑的なのか?

4. サーベイ結果の分析で陥りやすいワナ

5. 失敗しない最適な組織サーベイの探し方

ととのえ|代表者プロフィール

大江 功次(おおえ こうじ)

株式会社ととのえ 代表取締役 兼 コンサルタント

早稲田大学商学部卒・青山学院大学大学院 Executive MBA/国際経営修士

主な経歴と実績

・自動車メーカーでCFT(サブパイロット)、組織変革を実際にリード、経験したノウハウを凝縮

・外資系人事・組織開発コンサルのポストサーベイワークショップを設計

・組織開発、マネジメント品質改善で年間200日稼働のコンサルタント

日産自動車にて海外部門、営業部門、秘書室、人事部などを経て、2007年に独立。日産が経営危機に瀕した際は秘書室にてカルロスゴーン氏以下ルノー幹部の受け入れや当時前例のなかったワラント債を活用したストックオプションによる報酬設計などを担当。日産のリバイバル期間中人事部にて33歳で管理職に昇格し、サクセッションマネジメントの構築、ダイバシティ/共感(empathy)をテーマとしたCFTに参画。

立ち上がり時はメンバーとして、共感がテーマとなった際サブパイロットになり、経営陣にチャレンジ。また、当時形にはなっていたものの現場に浸透しきっていなかった日産マネジメントウェイの再構築を経営陣に仕掛け、日産ウェイに進化させていく組織変革の過程を設計、実行した。

その後、日産ウェイを基にしたマネジメント品質向上の仕組み作りにも参画。その仕組みの一過程であるポストサーベイワークショップ(PSW)では、PSWの設計を同僚のアメリカ人インストラクショナルデザイナーの力を借りて設計、グローバル展開を行い、日本においては約700名の部長層を対象に自らファシリテーターを務めた。

こうした経験をもとに2007年、ジョイ・アンド・バリュー株式会社を設立。知識付与型の研修ではなく現場に成果と喜びを届けることをモットーに、実課題を扱いながら業績向上と人材育成の両立を実現する、実践型問題解決プログラム、マネジメント実践プログラムなどを様々な業種のクライアントに提供。

また、外資系組織コンサルティングファームに対しても、組織サーベイのデータの読み解き方、調査結果の業務への転換、ポストサーベイワークショップの進め方に関する実践に即したコンサルティングサービスを提供した。

その後40代後半で自らが患った不整脈や、それをきっかけに始めたヨガや体幹トレーニングなどを通じ、実践知や実践的技能に加え成果を出すには前提としてコンディショニングを整えることが重要であることを認識。また、同じ頃支援したクライアントの方々が心身ともに疲労している様子を見て、コンディショニングから入ったところ、劇的に生産性が上がることを目の当たりにする。

そこから「身・心・場を三位一体でととのえる」をミッションとし、「働く方のQOL向上と業績向上を両立する社会の実現」をビジョンとした「株式会社ととのえ」を新たに立ち上げることを決意。健康経営の一歩先ゆくウェルビーイング経営推進支援に邁進している。

株式会社ととのえ(運営会社) について

株式会社ととのえは、心・身・場を整えることで、働く方のQOLと組織のパフォーマンス向上を支援するテクノロジー&ウェルビーイングコンサルティング会社です。

会社概要

運営会社|株式会社ととのえ(ととのえサーベイ事務局)

代表取締役|大江 功次

所在地|東京都板橋区南常盤台2-18-3

設立|2019年10月10日

ミッション|

「身」・「心」・「場」をととのえる

ビジョン|

業績向上/QOL向上の両立が、スタンダードな社会へ

バリュー|

・自分自身の「身」→「心」→「場」をととのえる

・仲間の人生を応援し、支え合う

・自分が貢献できることを考え、仲間とともに行動する

・お客さまの夢を叶え、喜びを共有する

事業内容|

(1) 「身」・「心」・「場」の状態を可視化する測定サービスのご提供(デバイス提供、ストレスデータ測定・分析・レポート、組織サーベイ分析・レポート)

(2) 「身」・「心」・「場」をととのえるソリューションサービスのご提供(睡眠の質改善プログラム、場の改善ワークショップ、組織開発/人材開発コンサルティング、オンライン/オフラインのインストラクター派遣など)